ブログ

新年のご挨拶~2026~

新たな一年が始まりました。皆様、明けましておめでとうございます。

今年は、午年(🏇)です。

総理の所信表明のように、私自身も馬車馬のごとく働く1年にしたいと思っております😊

さて、早速2日、3日と中3受験生を対象に「正月オンライン特訓」を行いました。

私立高校の過去問題を演習し、大切なところや重要ポイントを解説する2日間でした。

受験生にとって、年末年始の1分1秒はとても大切なのは言うまでもありません。

一方で、家族などとゆっくりと過ごすこの時期の時間も、長い人生においては大切なものです。

では、なぜ勉強をしてもらうのかというと、、、

続けること

が大切だからです。どんな状態であっても、いかなる状況にあっても、少しでもいいから続けることです。

具体的には、「机に向かう」「鉛筆を持つ」「頭を使う」ことです。

これらは、意識をして自らやろう、と思わないとできません。

でも、これが意外と難しいのです!!!

まして、多くの受験生は、まだ人間的にはまだ成長段階であり、ときに脆く弱い存在です。

周りの大人の協力なしでは成し得ないのも事実です。

進学塾CORE-UPとして臨む3年目。

進学塾CORE-UPもみなさんと同じくまだまだ未熟な成長段階の教室です。

私たちは、生徒だけではなく保護者の皆様のお陰、地域の皆様のおかげで成り立っていると常に心に留めております。

どうか、山形の子どもたちの健やかな学びを続けられるよう、

本年も何卒よろしくお願い申し上げます🎍

続学舎(代表)/進学塾CORE-UP(塾長) 堺 真一

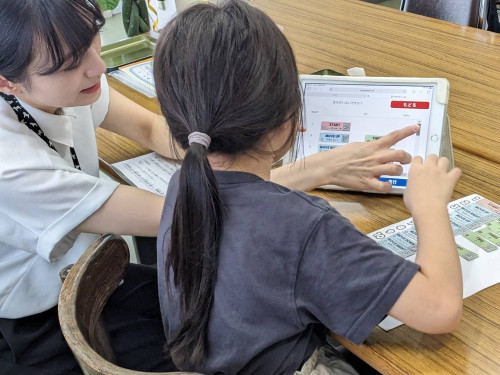

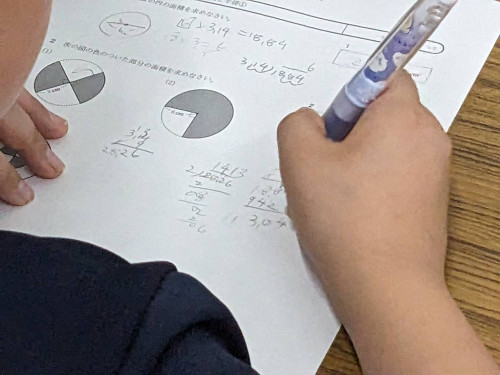

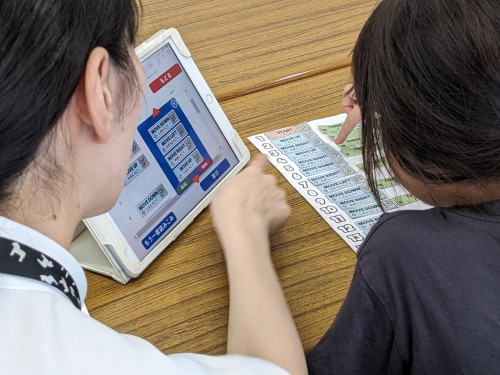

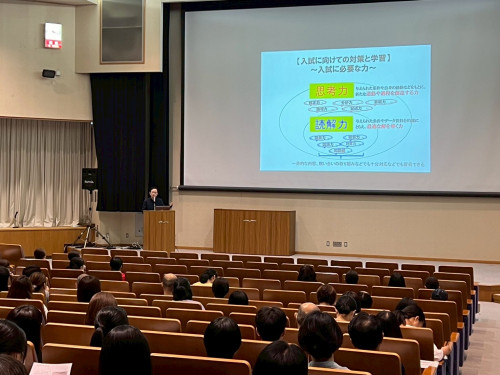

↑↑正月オンライン特訓の様子です💻

年末に思うこと~2025~

2025年もあと数日です。コアアップでは毎日冬期講習・冬期直前講座の真っ最中💪

その中でも【受験生】という立場の方々は、必死の思いで取り組んでいます😊

さて、私は今、自宅にてこれを書いています。

3人の子どもたち(高1、中1、小3)も冬休みに入って最初の土曜日。

久しぶりに何もなく3人がそろった土曜日です😊

妻も朝から仕事に行っているため、残された3人の子どもたち。

〈さて、どう過ごすものか…???💦〉(私)

朝食を食べているときに中1次男が

「久しぶりに何もない土曜日だから、午後から友達のところに遊びに行くね。だから、午前中のうちに宿題をやった方がいいよね?」

〈おっ!少しはちょっと先を見通して行動するという考えが芽生えたかな???〉

予告通り朝食後、次男は宿題を始めました。

3人で一番ゆっくり起きた高1長男🚹

朝食後、シャワーを浴びて、何も言わずに机に向かい課題に取り組んでいるようです。

〈言われなくても自分の中でやらなければならないことがわかっているようだ😌〉

〈さて、小3娘は何をしているのかな?〉

いまだ寝起きの格好でテーブルでお絵描きをしておりました💦

「お兄ちゃんたちは冬休みの宿題をしているよ。〇〇(←娘の名前)も一緒にやらない?」

はじめは嫌がっていましたが午前中のうちに宿題を行えば、

午後から好きな雪遊び(この日山形は久しぶりに降雪❄)ができるよ!と言ったら食いつきました( ̄ー ̄)ニヤリ

そして、今仲良く互いに茶々を入れながら(?!)宿題や課題に取り組んでいる我が家の子どもたち…

こんな日が来るとは夢でしょうか😭 うん、きっと夢でしょう( ̄ー ̄)ニヤリ

たった1日だけの儚い夢のような時間かもしれませんが、間違いなくその一瞬は訪れました😭😭

と、何も我が家の子ども自慢をしたいわけではございません(すみません💦)

今回うちの子どもたちとのこの日のやり取りを一つのサンプル(?!)と捉えたとき、

とあることが頭に浮かびましたので、文章として認めてみたいと思った次第です✋

教育界に限らずあらゆる分野で永遠のテーマのように語られる【やる気の出し方】【行動の起こし方】

この類のお話は、教育界に限ったことではない永遠のテーマのようなものかと思います(*´з`)

勉強を教える立場の者として、または子を持つ親として、幸いいろいろな方からこれらのような相談を受けることが多いです。

今回の我が家の子どもたちの行動を見て、一つ頭に浮かんだことがあります。

『なぜやらないのか…』『どうすればやるようになるのか…』

これには、様々な段階が子どもたちにあると思いました。それは…

① やらないければいけないと思っている。しかし、行動に起こせない『何か(不安要素など)』がある。

② やらなければいけないと思っている。しかし、それ以外にもっと『やりたいこと』がある。

③ やらなければいけないと思っている。しかし、それをやりたくない。

④ やらなければいけないと思っていない。

『帰ったらまず宿題をしてから、その後遊びなさい。』

多くの大人はこのように子どもに話すと思います。しかし、その通りに子どもはやりますか?

「えー、先にまず遊びたい!!」「後で必ずやるから~」

こんな感じになるのがオチではでしょうか?(少なくとも我が家はこのパターンです💦)

このときの子どもの段階(思い)は、先ほどのパターンで言うとおそらく②か③だと思います。

したがって、それに応じて子どもに話をしてみるのです。

②の場合〈何がしたいの?そうか!!それ大好きだもんね😊〉

③の場合〈どうしてやりたくないのかな?今日の宿題は難しくて困っているの?〉

などでしょうか。。。

また、かつてこんな中3生がいました。

入塾当初から市内偏差値が2番目に高い高校を志望して取り組んでいました。

順調に成績を伸ばしていき、11月の時期では合格判定も合格圏内をキープ

親はもちろん、私もその子に対してとても自信をもてるようになり、〈あとは健康に過ごすことだな~〉と思っていました…が…

12月に入ったあたりから、表情が曇ったように見えました。

だんだんと学ぶペースが落ちていき…「どうした???」という状態に💦

その子の親からは「最近合格できると思っているのか、やる気が落ちている!」と💦💦

すぐに、面談を決行( `ー´)ノ

すると、、、、その子は話しているうちにボロボロと涙を流し始め💧

『私、本当は〇〇高校に行きたいです…』

その高校は、彼女が学校や親にお話をしてきた志望校ではなく、

もう一つランクが上の高校でした!

『自分には到底届くわけがないと思った(周りから止められるに決まっている)』

『(点数が伸びたからといって)簡単に考えすぎ、無理をするな、と言われると思ったので言えなかった』

『だけど、目指してみたい…と思って最近苦しくなってきた』

自分が抱えている想いを言語化してくれたおかげで、彼女はようやく自分の想いを吐き出すことができました。

すぐに親も交えてお話をして、急遽一つ上の志望校を目指すことに!

(そして、彼女は4月無事願っていた高校に入学することに😊)

このケースなどは①に当たるのかと思います。

ひとくちに「やる気がない!」と言っても、

【どの段階なのか】

【何が要因となってって動か(動け)ないのか】

ということを察してあげないと、一人ひとりへのアプローチの仕方は異なってくるのではないでしょうか。

昭和から平成、そして現在は令和の時代。

今の子どもたちの指導に関わっている人の中には私のような昭和世代もまだまだ健在です😊

自分たちが受けてきた教育、指導が今の時代には合わない!とまでは言いません。

しかし、今の子どもたちが生きているのは間違いなく「令和」の時代であり、あきらかにあらゆる状況が「昭和」とは異なっています。

そのことを私たち大人は踏まえながら、自分たちの経験や知見を「令和版」にアップデートして伝えていく必要があるのではないでしょうか。

2025年、私にとっては今まで以上に嬉しいこと、楽しいことがたくさんありました😊

すべては関わっていただいたすべての方々のお陰である、と心から思えるようになりました。

そして、51年の年月を過ごしてきたゆえのお陰でもあるかと…思っております。

あと数日で52年目の日々が新たに始まります。

さらなるハッピーが待っていることを確信して…

末筆になりますが、本年も進学塾CORE-UPに多大なるご厚意を賜り、感謝申し上げます。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

進学塾CORE-UP 塾長 堺 真一

「己の限界を知る」ことの大切さ・難しさ~ひと夏の経験より~

今回のお話は、私(塾長)のプライベートのお話になります…

我が家の今年の夏は、3日間の剣道合宿で締めました💪(私以外の家族全員が剣道に取り組んでおります)。

所属するチームで初めて企画した夏の合宿です。

古くからおつきあいさせていただいている県外(茨城県)の道場にお願いをして、

子どもたちと引率の保護者含めて12名で行ってまいりました。

寝袋持参で道場に寝泊まりをして、「起きたら稽古」というガチガチな!内容の合宿でした(≧∇≦)

さて、この3日間の合宿は小中高生全部で7名が参加しました、がっ…!!

稽古及び練習は、これまでに経験したことがないほどの、本当にとても、とーってもつらいものだったようです💦

(私はサポートに徹したので、実際にやっていた子どもたちを見ていて、または声を聴いての感想です)

稽古途中で「休んでもいいでしょうか」「面をはずしてもいいでしょうか」などと言えないくらい、

次々とメニューが提示され、わずかな合間を使って自分でなんとか水分と塩分を補給する…そしてすぐに持ち場に戻る…、

これが1日目の最初の稽古から最終日5回目の稽古まで一貫して行われました💦

私自身が大学時代に所属していた部の合宿を思い出しました。

でも、それって30年ほど前のいわゆる昭和から平成初期のお話です。

懐かしく思いつつも、令和の現代において「大丈夫かな?」と、こちらがハラハラするような内容の合宿でもありました。

1日目の夜、道場代表の方と直接お話する機会を得ることができました。

「子どもたちはとても賢い。ある意味、ずる賢い、と言ってもよいかもしれない。安易に「休みたい」「辛い」と言ってそれを周りがあっさり認めると、その子の中で自分に対するリミット決めてしまう【成功体験】が成立してしまう。『あともう少し我慢すること』、『辛いことに耐えること』、『苦しいときこそあと一歩踏み出すこと』などの強い心を養ってほしいと願っている。その先に本当の喜びが自分たちの中で培われることを知ってほしい。」

私なりに、【子どもたちは自分にとって都合のよい己の限界を決めてしまう】ということなのかな、

と解釈をしました。

決して高圧的ではなく、穏やかに澄んだ目でそうお話してくれたこともあり、

私の中で妙な説得力を感じたいへん共感いたしました。

では、このことを勉強に置き換えたとき、どうだろうか???

「先生、わかりません!」「こんな難しい問題は私には無理です~」

確かに安易に私たちを頼ったり、すぐに解答を見ようとしたり、

挙句の果てにはあきらめたりする生徒って結構います(特に最近多い気がします💦)。

私自身そのような生徒さんに、「もう少し粘って取り組むよう」、「あきらめないで難問に立ち向かうよう」指導をしてきました。

そして、今もしております。

では、先ほどの代表のお考えはやはり正しいのか、、、🤔

一方で、本人の「限界」を他者が導き本人に知ってもらうことの難しさも感じております。

ハラスメントの撲滅やコンプライアンス遵守を徹底しなければならないこと、

そしてまた、何よりも子どもたちの「自己決定力」を育みたいという私自身の願いを考慮すると、

先ほどの代表のお考えは、、、う~ん、どうなのだろうか、、、🤔🤔

私自身の持ちうる知識と経験を中心にその子の特性などを踏まえて関わったときいつも感じてしまうのは、

それが本当にその子にとって適切な指導だったのか。

こちらの一方的な想いや勝手な期待値を与えているだけではないか。

今日の声がけはあれでよかったのだろうか。あのときあの指導でよかったのだろうか。

日々振り返り、反省ばかりです。

こういうときは、自分が大切にしていることをもう一度思い出すことにしてみます。それは…

【本人(相手)の気持ち・意思を大切にする】

本人(相手)が「どうしたいか」、「なぜそうしたいのか」、そして、「どうなりたいのか」…

このようなことを一緒に考えるようにします。でも、この問答も実はけっこう危うい💦

なぜなら、子どもによっては、

・うまく伝えられない(言語化できない)

・こちらが一方的にわかった体になっている(なかなか本音を出さない。出せない)

などということもあるあるなわけで、、、

だからこそ、私は一人ひとりの「発する言葉」「姿勢」「表情」「声のトーン」などなど、、、

可能な限りの本人(相手)の周辺に目を配るように努めます。

また、逆に私自身の思いや考えも、できる限り言語化して相手に伝えようと努めます。

とすると、結局大切なことは、、、、🤔🤔🤔

「何を伝えるか」以上に

「誰が伝えるか」ということなのかと。

私自身が子どもの剣道合宿でお世話になった代表から聞いた言葉に説得力を感じたのは、

お話の内容以上に「その方が発する言葉」であったからなのでしょう。

では、私がすべきことは!!!

この教室において、子どもたちの学びにおいて、

私自身が子どもたちに「説得力」を感じてもらいながら伝えられる人間になること。

そのため、些細な事でもいいので日々私自身が学んでいきたい、と思っています。

「己の限界を知る」ことはとても難しい…

でも、「己の限界を知る」ことは絶対に大切!

そのことを本人自身が真摯に受け止められるようになってほしい。

きっとその先には大きな成長が待っているから…

中3受験生セミナー「親子で知ろう『2026年高校入試のすべて』」にて

(先月の話題でネタの鮮度が落ちておりますが…)

7月13日(日)山形国際交流センター【ビッグウイング】にて、

中3受験生セミナー「親子で知ろう『2026年高校入試のすべて』」

を山形城北高校様主催のもと、開催いたしました。

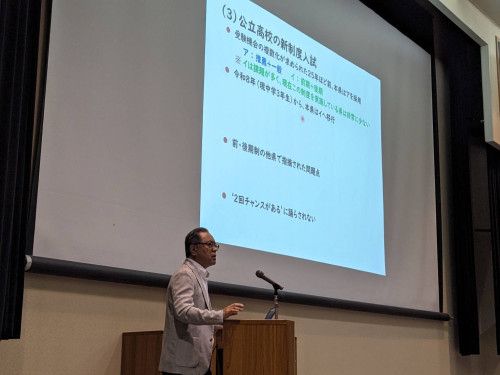

前半は、山形城北高校大沼校長先生による40分間。テーマは、、、

「公立高校新制度入試と『授業料無償化』について」

今年度から山形県の公立高校入試は

「前期(特色選抜)入試」と「後期(一般)入試」の2期制

になります。

受験生の側からすると、

「やった!2回受けられるんじゃん、チャンスだ!!」

と喜びたくなるかと思いますが…

【ちょっと待った✋】【よく考えて✋】

決して全否定をしているわけではないのですが、今回の2期制のポイントや見落としがちな落とし穴をわかりやすく説明してくれました~😊

以前から私の周りで大沼先生の講演は「話が面白い!!」「聴いていて飽きない!」と言われていましたが…さすがでした~💦

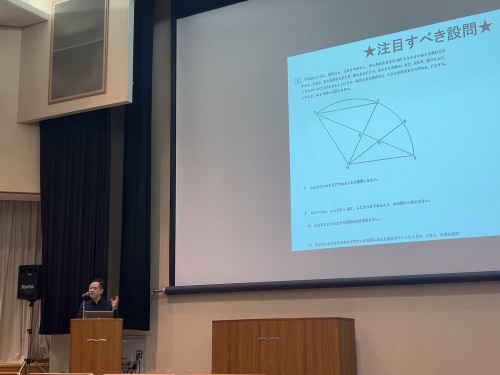

後半は、私の番。テーマは

「山形市内高校の入試動向と問題分析」

〇ここ数年の入試に関わる話題

〇県の入試問題の傾向

〇傾向から考える「勉強法」「対策」 などなど、、、

大きな会場での講演は久しぶりでしたが…いや~楽しかった(!?)

【入試は「人生の通過点」であること】

【高校受験は高校生活に向けての「助走期間」であること】

【受験に向かって勉強する時間は、自身の将来への『投資タイム』であること】

最後の方では、年甲斐もなく熱くウザ語りをいたしました💦

お陰様で、市外、遠方からのお問合せを多数いただいております。

私たちでできる情報提供、受験指導がありましたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ!

(山形市外の方も絶賛大歓迎です😊)

夏に向かって~暑さに負けない熱さで🔥~

夏に向けての「進路説明会~未来への進路と夏以降の学習課題~」を1週間かけてオンラインで行いました。

1回あたり参加者を少なくしたことで、個別に質問を受けたり、個人的な相談を受けたりと、面談のような要素も含めて行うことができました。

今回の会で申し上げたことでメインは…

今の入試に必要な力は【読解力】と【思考力】

【読解力】=与えられた条件やデータから最適解を見つける力

【思考力】=与えられた条件やデータから新たな道筋や可能性を創造する力

今の入試では、「ただ解ける」、「ただ知っている」だけではたちゆきません!

そして、この力は入試で終わるわけではございません。

5年前の今日、誰がお米の値段がこんなに高くなると思いましたか?

10年前、誰がコロナ禍を予想していましたか??

30年前、誰がみんなスマホを使う世の中になると想像していましたか???

今、私たちは5年先のことすら想像することが難しい世の中になっています。

でも、少なくとも今起きていることや、今わかっていることを知り、

そこから分析して論理的に組み立てていくことができると、

何事にも一つの仮説に辿り着くことができるかもしれません。

今の子どもたちが大人になって過ごす10年後、20年後の世界

彼ら、彼女たちが【自分の頭と力で乗り越えるたくましい力】を身に着けていくための学び、

それが【読解力】と【思考力】の育成にかかっている、と私は考えます。

とはいえ、このようなことばかり言っていると、お先真っ暗…先行き不安、となりがちです。

少なくとも今の子たちには前向きに学んでほしい!!と切に願っています😊

そこで!!!

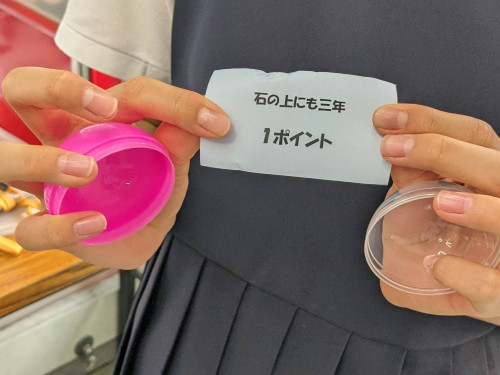

★★CORE-UPーGacha(コアアップ・ガチャ)を始めました★★

・テストの点数が上がった

・〇〇検定で△級取りました~

などの学習の成果はもちろんですが、

・1ヶ月休まず受講した

・1週間で10時間教室で自習した

・宿題を欠かさずやってきました~

などの努力したことも評価します。

そして、評価されたらLet’s Gacha!

「よっしゃー10ポイント!」、「えー、1ポイント…」

小学生はワクワクしてくれていますが、意外と中高生も( ̄▽ ̄)

《〇〇しないと××になると(# ゚Д゚)》

ではなく、

《〇〇すると◎◎になるよ(^▽^)/)

という気持ちで、お互いに気持ちよく勉強に取り組み、目標実現を目指しましょう✋